なにが発端だったのか? その経緯はよく覚えていない。

とにもかくにも北関東、茨城県の町まで遊びに出掛けることになった。

声を掛けてくれたのは、

私が住む那須のサ高住(サービス付き高齢者住宅)の元スタッフ。

そして、一緒にトールペイントサークルをやっている食堂スタッフ。

「ねえ、女棟梁さんチに行く話があるけど、行きたい?」と。

女棟梁、と言えば、わがサ高住の木の家々の建設にもかかわった人。

行きたい? と問われれば、そりゃあ、行きたい。

ぜったい、行きたい!

なにしろ、相手はあこがれの「女棟梁」なのだ。

そもそも、誘ってくれた元スタッフも元の仕事が、建築パースの制作。

彼女は、広い別荘地にログハウスを建てて、一人で住んでいる。

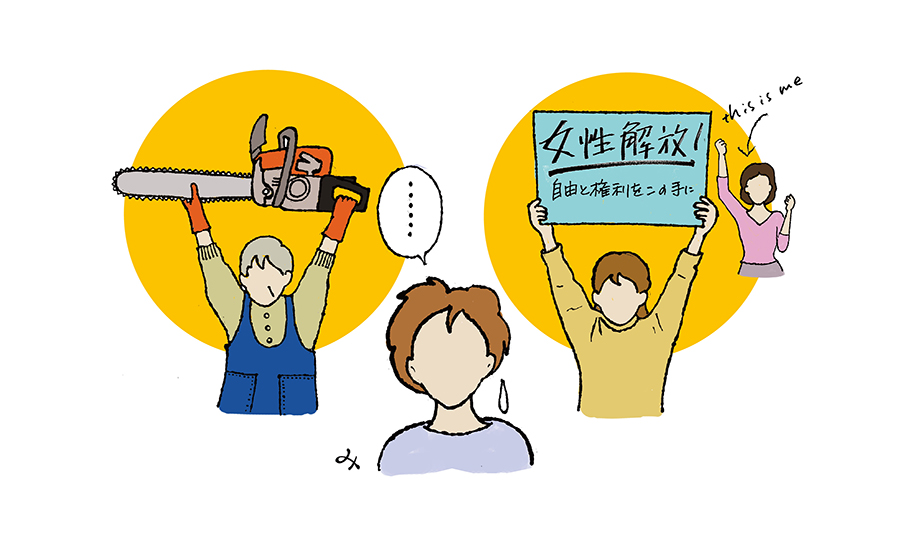

家のデッキも物置きも庭の東屋も、大きな木をチェーンソーで切り倒して、

自力でガンガン作ってしまうような人なのだ。

そうなのね、かの女棟梁とは「類は友を呼ぶ仲」なのね、と思いつつ、

弾む思いで私も車に乗り込み、一路、茨城の町へと向かっていった。

車で2時間ほどかかる。

とりあえず、昼食を済ませてから行こうね、ということになり、

途中、「チェルキオ」という、見た目うっとりの欧風レストランに立ち寄った。

そこは町が一望できる丘の上に立つ店で、店内は広く、たくさんの席があった。

けれど、けれど、シェフが一人だけ。ほかには、誰もいない。

で、使用するのはカウンターの5席のみということだった。

幸い席がちょうどあり、季節の素材を活かしたミラノランチなるものを頼んだ。

とても美味。「このシェフ、何者!」と、なにやら気分が急上昇したのだった。

ゆっくり食事を楽しんで、それからたどり着いたのは、

栗の林の中のなだらかな丘に、6軒の思い思いの木の家が点在する場所だった。

建築系の仕事をしていた女性たちが、協力し合って、それぞれにお気に入りの

家を建てたという。

棟梁の彼女の家は、ドアを開けて入ると、

中央にロフトに行く階段があり、ほかはドアが全くない。大きさの違ういろん

な窓からの風景にぐるりと取り囲まれたような開放的な家だった。

おお、と思った。

自分の家をどんなふうにでも自分で作ることができるなんて、

ああ、なんてなんて素敵なことなのだろう、と。

棟梁ならではの家づくりのその自由さに魅入られて、

なにかいきなり目が開かれてしまったような思いになった。

コーヒーを淹れてもらい、そのほろ苦い感じをしみじみ味わっていたら、

同じ丘に住む棟梁の友人がやって来た。

彼女に、初めましての挨拶をしたら、

「私たち、初めてじゃないわよ」と、にっこりされた。

女棟梁も「そう、昔、会ったわよ、私とも」と、だって。

そして、気が付いた。

彼女たちとは、ウーマンリブ勃発の1970年代、共に街を徘徊していた同世

代だったのだ。頭がくらくらした。

あれから、なんと、なんと50年。人生、夢のごとし。

とうに半世紀もが、過ぎ去ってしまっていたのだった……。