最近、高村薫の「土の記」という小説を読んだ。

これが、上、下二巻の読み応えのある作品で、久々に読書に熱中する数日間を過ごした。

その後遺症で、どっかぼんやりとして過ごしている。

なにかにつけて、この小説の世界が私の頭の中を侵食してくる。

思えば、若い頃、よく「うわの空で生きている」と言われた。

そのほとんどは本ばかり読んでいたせい。

なにかにつけ頭の中に本の世界が侵入してきていたのだ。

家族を持ってからはそんなことはない。

ぼんやりの時間など持てる余裕はなかった。

どんな本を読んでも、即刻、現実に引き戻された。

その頃は、家の中を走りまわる気分で生きていた。

家の中は狭くて走り回りようもないのに、幼い息子から

「お母さん、家の中で走らないで」と言われた。

そう見えていたのだなあ、と思う。

同居していた父からも

「お前はヘンだ、なんか言っただけで反射的に突っかかってくる」と言われた。

確かになんか言われても、私にはあれこれ考える暇はないのっ」

と叫びたい思いが態度に出ていたのだと思う。

ところが一人暮らしになって久しい。もう誰もなにも言わない。

いつでも、好きなだけぼんやりしていられる。

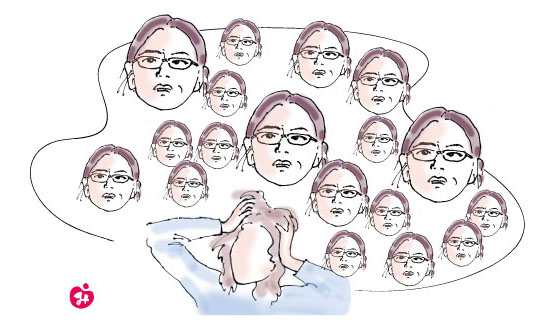

ぼんやりしているとついなにをするにも自問自答をしてしまう。

たとえば、寒さ対策で冬の間は雨戸をおろして暮らしている。

それで、あまり外の気配が入ってこないのだが、なにか音がすると、

「雨かなあ、ちょっと外を覗いた方がいいんじゃない?」

「今日は、出掛けないから、別にどっちでもいいじゃない」

「それは、まずいでしょう。雨が降っていても気が付かない生活って、どうよ」

「ま、そう言えばそうよねえ」

というような自問自答をいちいち経てから、

おもむろに立ち上がって、窓を開けてみる、みたいなことをやっている。

おまけに、ぼんやりしていると、ふいに昔の記憶が蘇って

「そう言えば、あの時、あの人はなんであんなことを私に言ったのかなあ」

などと思ったりする。

「それは、私の内心に気付いていたせいなのじゃない?」

「内心って、それなによ!」

「あなた、言いたいことを隠していたでしょう?」

「確かに。でも、言わなくてよかったことだし」

「いや、後悔しているのじゃないの?」

「そうは思わないけど」

みたいな自問自答を延々続けたりしていて、

彼方、彼方へと去ってしまったことに、いつまでも想いを馳せたりする。

見たくないことを見ないでやり過ごしていたことも、

記憶の彼方になってしまうと、なぜか安心して、あれこれと考えられる。

それが意外と甘美な時間だったりもする。

なんてことを思うのは、まさに数日間、熱中していた高村薫の小説「土の記」の

世界に満ちていた気分のようなものが、私の頭の中を侵食しているせい。

この小説は、まさにこの自問自答の世界なのだった。

小説の主人公は古希を迎えた男性で、奈良県の山村の旧家の婿養子。

定年後に妻の実家の棚田で黙々と一人、米を作って暮らしている。

交通事故で植物状況になった妻を16年にもわたる介護の末に亡くした男でもある。

特筆すべきことのない田舎の暮らしである。

ひとり起き、ひとり田を起こし、畔を作る。

土や雨や風、様々な小さな生き物と共生しながらの日々に、

過ぎ去った記憶の断片が立ち現われてくる。

かつての妻の姿や、人々の姿が、現実と記憶の境目も判然としない中に浮かび上がる。

まるで、そちらの方が現実であるがごとく。

そんな状況が濃密な表現で延々と語られていき、

主人公の暮らしのドラマが緩慢とも言える速度で終結へと紡がれていく。

考えたこと、想起した記憶、が何度も「否」と言葉で展開されたり、繰りかえされたり。

こう思ったけれど、そうじゃなかった、こう感じたけれど、そうではないかもしれない、

その度に「否」、「否」という言葉が文体のリズムのごとく発せられ、

小説の世界にこだまするのだ。

その感じが、私の頭の中にも伝染してきてしまったようで、

今年やらねばと覚悟を決めたもろもろの仕事も滞るばかりだ。

高村薫よ、私の頭の中からもう去ってくれ、と言う気分でいる。

ひさだめぐみ★プロフィール

1947年北海道生まれ。上智大学文学部中退後、ノンフィクションライターとして活躍。『サーカス村裏通り』で作家デビュー。『フィリッピーナを愛した男たち』で第21回大宅壮一ノンフィクション賞受賞。『息子の心、親知らず』で平成9年度文藝春秋読者賞受賞。『母親が仕事をもつ時』『トレパンをはいたパスカルたち』『今が人生でいちばんいいどき!』など著書多数。

個人事務所のサイト花げし舎