孫娘が二人いる。

6歳と3歳。両親が働いているので、保育園に預けられている。

私も、かつて保育園に息子を預けて働いていたので、見てみぬふりはできない。

週に一回だけ、保育園のお迎え当番をこなしている。

孫娘をお迎えに行って、食事をさせ、お風呂に入れ、寝かせて、親を待つ。

帰宅が何時になっても、いっさい文句は言わない約束だ。

むろん、感謝されていると思う。

思うが、気が付いたら今や、孫が二人にもなっていて、

「当番、金曜日に代わって」とか言うと、

息子に「この間も、代わってあげたよねえ」などと言われたりする。

いつのまにか義務化している!

おまけに、スケジュール調整が彼の担当なので、遠慮というものがない。

息子に「なんとかならない?」と言われると、

幼い頃、風邪で熱を出している彼を、一人で寝かせて仕事に行き、

電話を入れると「早く、帰ってきて~」と電話の向こうで泣いていたのを思い出したりして、

反射的に「わかった」と言ってしまう。

昔の古傷がうずくのだ。

そんなわけで、当番の日はお迎えに行き、

6歳と3歳と68歳で、金魚屋さんで金魚を見たり、駐車場でノラ猫に声をかけたり、

道端で猫ジャラシをつんだりして、40分もかけて帰ってくる。

歩くのが健康には一番いいらしいので、

これって自分のためよ、と自分に言い聞かせつつ頑張っている。

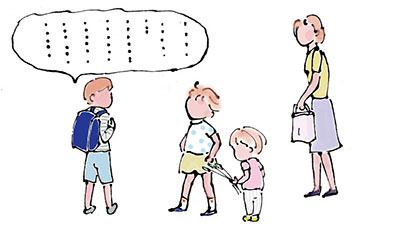

そんなふうにして歩いていたら、先日、学童帰りの男の子と出会った。

彼が、人懐っこい笑顔で、

ぶらぶら歩いている私たちにみごとなほど自然に交じってきた。

「夏休み中は、一人で帰るのかな? 偉いねえ」などと話していたら、

しゃべること、しゃべること。

ものの5分で、彼の人生のほとんどが分かってしまった。

彼は1年生で、祖父母と父親との4人暮らしで、母親はいない。

「で、お母さんは、どこにいるの?」

うちの6歳の保育園児が、不思議そうに聞いている。

「○○にいるよ」

「それ、お仕事で行っているの? 住んでいるの?」

おっ、核心をつく質問、と思ったら、

「住んでいるんだよ、あったり前」とか言われて、

「へ~っ」と、首を傾げている。

幼い頃の息子のことが思い浮かんだ。

同じ年の頃、同じように彼も夏休みに学童保育に通っていた。

そして、聞かれるままなんでも喋るので、

あっというまに母親の私の素性が近所中に知れわたった。

お父さんがいなくて(どうも離婚しているらしい)、

お兄ちゃんが沖縄にいて(これは甥のことなのだが、よけい事情が複雑になった)、

お母さんは、本とか書いている人らしい、などなど。

途中、この人懐っこい男の子がいつまでも一緒にいるので、急に不安になった。

「ねえ、キミの家はどこ? こっちに曲がって、いいの?」

そう聞くと「うん、ぼくんちもこっち」とか答えるので、

「そっかあ、近所なんだねえ」と言いつつ歩いてきて、

家の前にたどり着いたら、おもいがけなく早めに帰宅した息子と玄関前で鉢合せた。

「その子、誰?」と聞かれ、「なんか、この辺の子らしいの。

ちょうどよかった、私、この子を家まで送ってくるね」と言ったら、

なんとしたことか、男の子は自分の家が分からない、と言う。

私は呆然とし、息子の目が吊り上がった。

「どうかしている! お母さんっ! よその子、連れまわして迷子にさせて、

ほとんど、これって犯罪だよっ!」だって。

それから大変。

みんなして、彼と小学校のソバの学童保育まで戻っていって、

先生に事情を話し、家族に電話してもらうよう手筈を整えた。

我ながら、てきぱきとことを処したが、それでも、息子は怒っていた。

いたしかたなく、

「だってねえ、昔のあなたにそっくりで、かわいくなっちゃって、

家がこっちだって言うし……ちょっとでも長く一緒にいたかったんだよ、あの子も」

と弁明したら、彼が不意に黙ってしまった。

その沈黙は、無防備に生きていた幼い頃の自分を思い出したせいなのか、

徘徊老人になりそうな未来の母を案じたのか…。

今一つ、その沈黙の意味が読めないままだ。

ひさだめぐみ★プロフィール

1947年北海道生まれ。上智大学文学部中退後、ノンフィクションライターとして活躍。『サーカス村裏通り』で作家デビュー。『フィリッピーナを愛した男たち』で第21回大宅壮一ノンフィクション賞受賞。『息子の心、親知らず』で平成9年度文藝春秋読者賞受賞。『母親が仕事をもつ時』『トレパンをはいたパスカルたち』『今が人生でいちばんいいどき!』など著書多数。

個人事務所のサイト花げし舎